Zitat von McWire

Beitrag anzeigen

Diejenigen Teilchen, die stabil sind, sind deswegen stabil, weil kein Zustand niedrigerer Energie ohne Verletzung eines Erhaltungssatzes erreicht werden könnte: ein Elektron kann nicht zerfallen, da dadurch die Ladungserhaltung und die Erhaltung der Leptonenzahl verletzt würde. Ein Proton kann nicht zerfallen, da die Erhaltung der Baryonenzahl verletzt würde (Ladung könnte erhalten werden bei einem Positron als Zerfallsprodukt).

Alle Teilchen, die zerfallen, tun dies, weil ein Zustand niedrigerer Energie ohne Verletzung eines Erhaltungssatzes möglich ist: Myonen und Tauonen können zu Elektronen zerfallen -> Leptonenzahl und Ladung bleiben erhalten. Schwere Baryonen können zu Protonen zerfallen -> Baryonenzahl bleibt erhalten. Alle Mesonen können zu nicht Nicht-Mesonen zerfallen, weil es keinen Erhaltungssatz für die Zahl der Mesonen gibt (schreibt man Quarks eine drittelzahlige Baryonenzahl zu, haben alle Mesonen die Baryonenzahl null, da sie aus einem Quark und Antiquark aufgebaut sind -> +1/3 - 1/3 = 0). Eine Sonderstellung nimmt das Neutron ein: es zerfällt zwar, hat aber eine ausgesprochen lange Lebensdauer. Das kann man darauf zurückführen, dass es nur ein klein wenig schwerer ist als das Proton, entsprechend klein ist der Energieunterschied, das "Streben" zum energetisch günstigsten Zustand ist entsprechend "schwach" ausgeprägt.

.

EDIT (autom. Beitragszusammenführung) :

Agent Scullie schrieb nach 6 Minuten und 56 Sekunden:

Zitat von Halman

Beitrag anzeigen

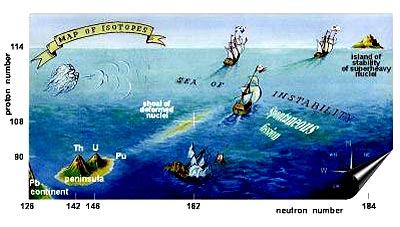

Dann könnte es also doch stabile, superschwere Elemente geben - da schlägt mein Sci-Fi-Herz doch gleich höher.

Dann könnte es also doch stabile, superschwere Elemente geben - da schlägt mein Sci-Fi-Herz doch gleich höher.

Also, wenn ich das richtig verstehe, gibt zu jedem Teilchen noch zwei "Verwandte". Ich erinnere mich, dass man mit Teilchenbeschleunigern "exotische" Teilchen erzeugt hat. Die müsste es ganz am Anfang des jungen Universums dann ja auch gegeben haben, weil dort die Bedingenen noch extremer waren als im Teilchenbeschleuniger, oder?

Also, wenn ich das richtig verstehe, gibt zu jedem Teilchen noch zwei "Verwandte". Ich erinnere mich, dass man mit Teilchenbeschleunigern "exotische" Teilchen erzeugt hat. Die müsste es ganz am Anfang des jungen Universums dann ja auch gegeben haben, weil dort die Bedingenen noch extremer waren als im Teilchenbeschleuniger, oder?

, das wäre so, als würde ich Puls-Schlag sagen. Danke für die Korrektur.

, das wäre so, als würde ich Puls-Schlag sagen. Danke für die Korrektur.

Einen Kommentar schreiben: